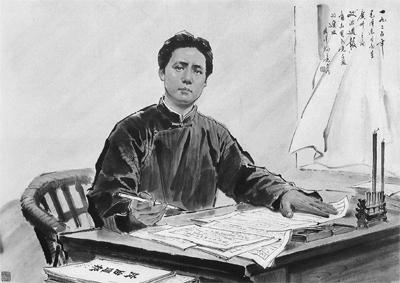

国画:激扬文字。

1917年8月23日,正在湖南省立第一师范学校读书的毛泽东,给老师兼好友黎锦熙写了一封信,分析了他对时局的看法。其中有这样两段话:

愚意所谓本源者,倡学而已矣。惟学如基础,今人无学,故基础不厚,时惧倾圮。

欲动天下者,当动天下之心,而不徒在显见之迹,动其心者,当具有大本大源。今日变法,俱从枝节入手,如议会、宪法、总统、内阁、军事、实业、教育,一切皆枝节也。枝节亦不可少,惟此等枝节,必有本源。……夫本源者,宇宙之真理。

当时的中国正处于社会动荡、新旧文化的激烈交锋之中。辛亥革命推翻了帝制,然而并没有改变中国半殖民地半封建社会的悲惨命运。改良主义、自由主义、社会达尔文主义、无政府主义、实用主义、民粹主义、工团主义等各种主义和思潮,“你方唱罢我登场”,但都没能改变旧中国的前途和命运。分析时局,毛泽东说了上述这番话。他认为,变革中国的方子开了不少,但都是头痛医头、脚痛医脚的做法,“俱从枝节入手”而“本源未得”,没有抓住病根。对于当时的军阀政客,毛泽东认为他们“胸中茫然无有”,“如秋潦无源,浮萍无根”,只剩“手腕智计”。这样的政客与古代奸雄无异,无补于中国世事。只有“学有本源”、有雄才大略的政治家,才是中国之所需,才能求得中国面貌之根本改变。

循着这样的思路,毛泽东主张从改造哲学、改造伦理学入手,“根本上变换全国之思想”。只有这样“向大本大源处探讨”,“探讨既得”,才能“执此以对付百纷,驾驭动静”,才能从根本上解释和解决中国的问题。事实上,在1917年前后,毛泽东读了大量哲学、伦理学方面的书。他手抄过老师杨昌济翻译的一部《西洋伦理学史》,共7册;他阅读过蔡元培翻译的德国哲学家泡尔生的《伦理学原理》,在约10万字的原文上写下了12000多字的批语;1918年初,他还发起成立新民学会。这些阅读和实践活动,都旨在改造旧思想、旧伦理,“革新学术,砥砺品行,改良人心风俗”。

在毛泽东看来,改造学术与人心,这是探寻解决中国问题大本大源之道的大方向。然而,直到1918年,他还只是循着这个大方向进行探索,并没有找到大本大源之道本身,直到他去北京之后。

1918年夏至1919年春,毛泽东第一次来到北京,并在新文化运动的策源地北京大学得到图书管理员助理职位。期间他认识了李大钊、陈独秀等文化名人以及张国焘、邓中夏等进步青年。特别是在五四运动后,1919年底至1920年初第二次来北京期间,毛泽东读了许多关于俄国情况的书,热心搜寻并如饥似渴地阅读马克思主义书刊,对确立自己的信仰起到了关键性作用。后来他曾回忆说:“到了一九二〇年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是个马克思主义者了。”

在1917年8月给黎锦熙的上述信中,毛泽东还说:“十年未得真理,即十年无志;终身未得,即终身无志。”当时,他因未得大本大源之道而心中茫然。而到了1920年夏后,毛泽东心中的解决中国问题的大本大源之道开始明确起来。他明确提出:对中国问题,“不赞成没有主义头痛医头脚痛医脚的解决”,“要有一种为大家共同信守的‘主义’”;“主义譬如一面旗子,旗子立起了,大家才有所指望,才知所趋赴”。这个主义,就是马克思列宁主义。

一旦寻找到“大本大源”并确立了自己的信仰,毛泽东就坚定地用以指导中国实际,执着至信,终生不渝。在转战闽西赣南的艰难岁月,他曾致信中共中央,请求寄送马列主义书报阅读,并说“我们望得书报如饥如渴,务请勿以事小弃置”;在红军打下闽南第二大城市漳州时,他曾到龙溪中学图书馆翻阅了一上午,挑选《两种策略》《“左”派幼稚病》《反杜林论》等马列主义书籍阅读;长征胜利初到陕北,他比较系统阅读马列主义哲学书籍,写下《实践论》和《矛盾论》;全面抗战初期,他在党的六届六中全会上强调要学习马列理论和历史知识,同时提出了使“马克思主义在中国具体化”“马克思主义中国化”的思想;新中国成立后,他又提出推进马克思主义与中国实际“第二次结合”的命题。可以说,中国革命之所以取得成功,就是因为有了马克思主义这个“大本大源”为指导;中国建设、改革之所以取得巨大成就,也是因为有一代又一代“学有本源”的中国共产党人不断以发展着的马克思主义来指导实践。